作者:重楼悟道

大家在学习《伤寒论》时,要对人体结构及其生理功能非常熟悉,在自己的头脑中构建起一个人体水液热量循环模型。

假设我们用泥捏一个泥人,从泥人的口部开始,在其身体中间贯通一根中空的管道,这个泥人就大体成为了一个人体模型。

在这个泥人模型里,与外界空气接触的外表面,叫 “太阳”;里面这个管道从口腔到肛门的这根管子叫 “阳明”。

太阳病,是指太阳面上的众多小毛孔闭合的状态。人体的某个部位出现特定状况,就意味着该部位 “病了”。病是人体呈现出的一种客观状态。

阳明病,是指阳明肠胃管道壁上众多消化液腺体的孔洞闭合的情况。

如果太阳层再深入一些,就到了皮下真皮层,这里是皮肤与肌肉的分界线,也是身体里血管所能到达的最浅表部位,密布着密密麻麻的毛细血管网。

血管会将体内不断生化产生的热量逐渐释放出去。当产热过多时,会以出汗的方式散热;

如果产热正常,这些毛细血管网仍会以微小热气的形式向外释放一些热量出去。

就是皮表毛孔会维持在正常尺度,体内热量丝丝缕缕的释放出身体,带着少量水分以蒸汽形式向体外散发。

这样大自然空气中的灰尘、细菌、病毒等各种微尘便没有机会侵入人体。

这就是 “正气内存,邪不可干” 。

一旦人体向外释放的热气减弱,皮表毛孔会立刻缩小、收缩。

比如冬天去东北等地,就需要穿厚衣服,穿少了,身体就会自动保护热量,毛孔闭合起来,就会感觉到冷,这就是 “恶寒”。

不过,这属于正常的恶寒现象,只要穿少了衣服,人们都会感觉到恶寒。

人体皮肤正常的御寒方式,就是通过收缩闭合毛孔来减少热量流失。

如果在操场上跑几圈,身体内生化出的热量增多,皮表毛孔就会扩张,比正常尺度更大,从而流出热水,这就是 “热汗”。

因为这个时候靠蒸汽散热已经来不及了,所以毛孔张开,以汗水的形式散热。

皮表毛孔具备这种开合能力,一方面,它受人的意识操控;另一方面,作为客观存在的皮肤组织,它还具有物理物体的客观属性。

外界温度过高时,毛孔也会因热胀冷缩的物理特性而被动张开,人便会流汗;

当天气太冷了,在零下几度衣服穿的不多,毛孔也会收缩起来。毛孔同样会因为物理特性热胀冷缩以及人的主观感觉寒冷而收缩。

再看皮下真皮层,由于这里密布着毛细血管网,毛细静脉的末端与毛细动脉的末端并非直接相连,而是存在一个小间隙。

动脉释放一个血细胞,静脉就吸收一个血细胞,同时,水液也会渗出进入皮下,随后又被吸收回静脉血管,回流至心脏。

如果这个间隙闭合,空间变狭小,就会导致静脉血和动脉血无法顺利完成交换,受影响最大的就是位于人体中间的心脏。

心脏搏动会变弱,表现为细弱脉,人体的生物活性能力也会随之降低,这就是 “但欲寐” 的状态。

就如同小孩抓来的小毛蟹,玩了一下午后,变得不那么活跃,爬不动了,失去了刚抓到时的灵活劲儿。

当皮下毛细血管网出现空间闭合狭窄,血液交换量骤减,心脏搏动能力不足,这便是少阴病。

再看里面的阳明肠胃管道,如果这里的消化液分泌的管道闭合了,食物在里面就没法消化吸收了。

从口腔到肛门这根管道它不是对外界的,所以一般不会受到寒风气候的影响,主要威胁来自食物。

过硬的食物容易对管道造成摩擦剐蹭,管道上的孔洞需要不断分泌水液来润滑食物。

食物在口腔中经牙齿咀嚼破碎后,舌头下面的金津玉液便会掺入其中,随后经咽喉下咽,通过食道进入胃里。

胃的入口叫贲门口,形状如同喇叭头,食物进入胃里后,贲门口会马上关闭。

在胃里,食物会被胃液、消化液、胃酸等混合搅拌,同时还有各种微生物参与作用。

胃的下口叫幽门,当食物在胃里被加工成烂粥样的食糜状态时,便会通过幽门进入十二指肠。

在这里,胰腺液和胆汁会加入,食糜继续下行至小肠。在小肠中,食糜开始被分清泌浊,进行分类吸收。

跟快递到达站点后开始分发一样。小肠绒毛会扎入食糜中吸收营养物质。

营养物质被吸收后,会进入肠道外的网膜,也就是太阴网膜。

这些网膜中充满水液物质,小肠吸收的物质会汇聚到肝门静脉管,被输送至肝脏进行加工,成为血液中的成分,被血细胞吸收。

血细胞吸收了营养物质,从肝脏流出。由于肝脏连接着下腔静脉,这是回流心脏的主静脉管。

所以富含营养物质的血液会到达心脏的右心房,随后通过瓣膜进入右心室,再被泵出,这就是肺动脉。

肺动脉中流动的是富含营养物质、颜色较深的血液。当这些血液进入肺里时,肺会将从大肠吸收来的纯水以及从空气中吸收来的氧气加入其中。

血液因此变得鲜红,且由于加入了水,血液量也增多了。

肺泡内部与外界空气相通,肺泡外部包裹着毛细血管网,这里是太阳与少阴交接之处。

肺泡需要不断地收缩和舒张进行呼吸,因此每个肺泡之间都有一定间隙,这样才能有肺呼吸活动的空间。

同时,肺还会释放出一些热量,吸入稍凉的空气来帮助降温,所以肺就如同一个大空调,为身体降温,也是大自然水液进入血脉的主要场所。

这时候血液中既有营养物质(即燃烧物),又有水液和氧气,在血细胞内的线粒体中会发生氧化还原反应,进而产生热量。

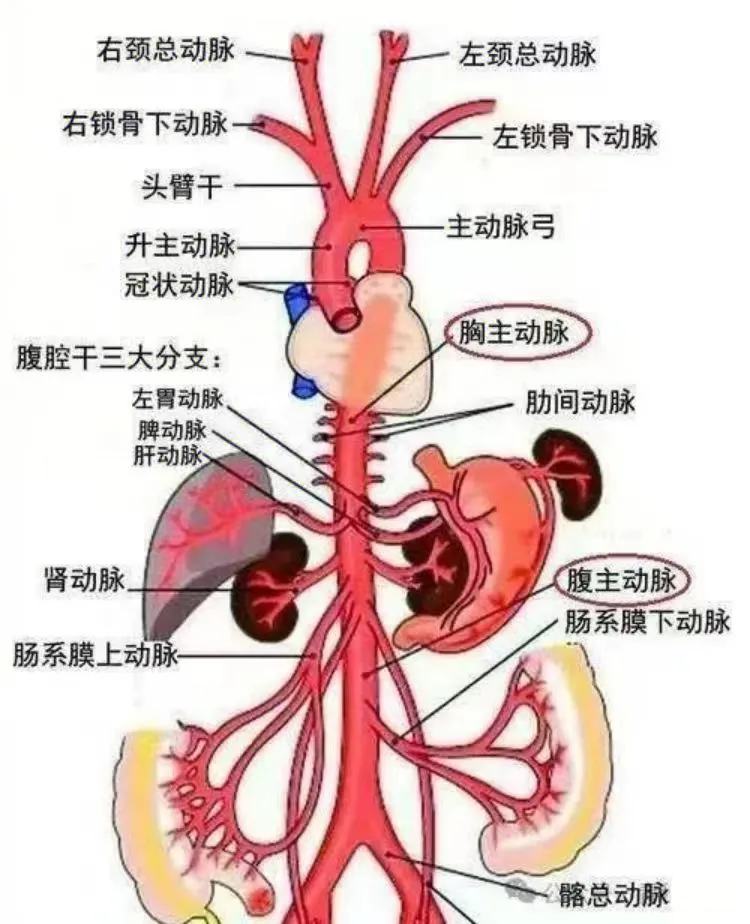

这些发热的血液如同点燃的小火把,回流至心脏的左心房,接着通过瓣膜进入左心室,再被泵出,这就是主动脉。

主动脉中的血液是热血,一出心脏便分成五路:两路去往手臂的上肢,两路继续上行至颈动脉,供应头部。

还有一根最粗的血管,转弯后直接下行至身体下部,在肾脏处一分为二,进入腿部。

下行的血管最粗,携带的热量也最多,这就是 “心移热于小肠”,也被称为 “命门之火”。

膀胱的气化津液以及肾脏的血液回流和水液循环利用,都依赖于这个命门之火。

主动脉下行时,会先经过胃,分出一根分支进入胃里,为胃提供动力和热量,所以胃火源于心火,也是胃气的主要来源,被称为元气、胃气。

向头部供应血液的颈动脉所在的脖子部位,肌肉很少,主要由筋膜组成,因此血管上行进入头部时几乎没有阻碍。

而进入上臂和下行进入腿部的血管,则需要穿行于肌肉之中,阻力较大。

如果手臂肌肉或大腿肌肉僵硬板结,就如同盐碱地的土壤板结一样,会严重阻碍血管在肌肉中的通行,导致热血难以进入肌肉并疏散到皮表。

这样一来,脖子处的颈动脉就会得到相对更多的热血,腺样体、甲状腺、眼睛、鼻子、嘴巴等部位发干发热.

咽喉被颈动脉夹着也会发热,就会把水液烤干,“口苦咽干目眩” ,就是少阳证的表现。

再回到小肠,小肠主要依靠温度来工作,最怕温度过低。一旦小肠温度降低,小肠绒毛就无法正常工作,无法吸收营养物质。

食物就会继续沿着流水线到达小肠与大肠之间的部位。这里有阑门,阑尾就如同一个出厂检测员。

它主要工作是检测小肠排出的食物渣子中是否还有可产生热量的营养物质。

如果有阑尾就会发炎,这相当于向心脏 “打报告”,要求给小肠加温,以保证小肠内的温度正常。

这时候食物渣子中仍含有大量水分,因为小肠只负责吸收自身分泌的消化液中的水液。如唾液、胃液、胆汁、肠液、胰腺液等。

平时饮用的茶水、饮料等自然水则会被运送到大肠。从小肠出来的物质呈屎汤子状。

大肠具有褶皱,先向上蠕动挤压,将水液挤出,这个过程发生在升结肠。水液被吸收到肠道外网膜后。

通过与肺的关联,借助肺的呼吸运动,像压水机一般,将水从下面吸收上来,到达肺泡外面,进入血脉。

屎汤子变成了大便,进入降结肠、直肠,刺激肛门,使人产生便意,食物至此完成从营养和水分被分别吸收到变成粪便排出的过程。

身体加入阳气后发生氧化还原反应,产生热量,这些热量进入肌肉、管道和器官,进行做功和释放热量,最终还要通过太阳皮表释放回大自然。

以上内容来自无疾老师